水曜日を中心に企業人がボランティアや社会貢献活動に取り組む新たなムーブメント「ソーシャルウェンズデー」。今回は、2025年9月に開催された第6回リーダープログラムの内容を紹介します。

>> 第1回 リーダープログラム始動

>> 第2回 貧困家庭の学習支援現場へ参加

>> 第3回 サントリーグループの社会貢献活動に学ぶ

>> 第4回 企業とNPOが共に考える課題解決策

>> 第5回 NPOの現場で見出す課題と解決

目次

ソーシャルウェンズデーの現在地

ソーシャルウェンズデーとは

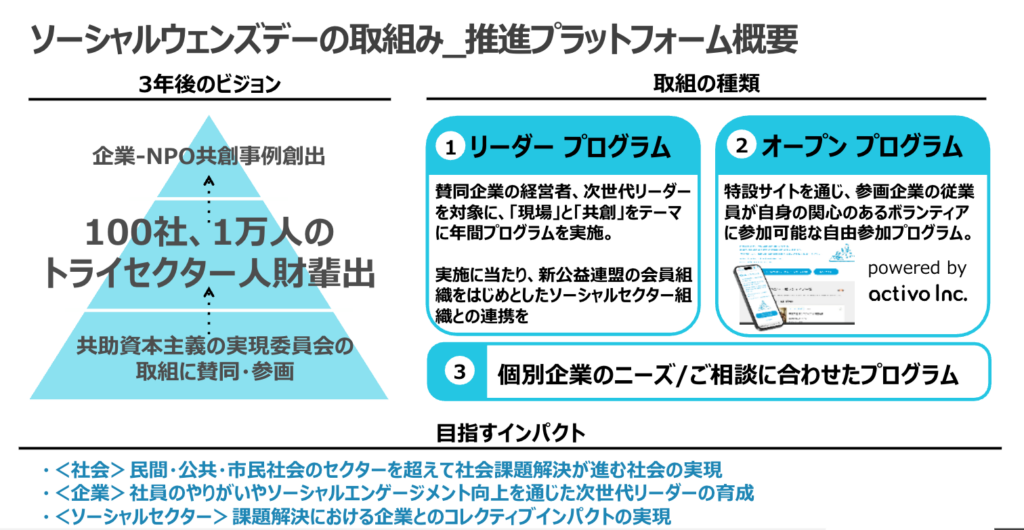

ソーシャルウェンズデーは、経済同友会が主催する、100社1万人のトライセクター人財(民間・公共・市民社会の3つのセクターを越えて社会価値創造に取り組む実践者)の輩出を目指すムーブメントです。水曜日を中心に、企業人がボランティアや社会貢献活動に取り組むプログラムを2025年4月から推進してきました。

プログラムは大きく2つに分かれ、経営者や次世代リーダーを対象に年間を通じて実施される少人数制の「リーダープログラム」では、社会課題解決に向けた具体的なアクションを生み出すことを目的としています。一方、「オープンプログラム」は、ボランティアに関心のある従業員(ソーシャルウェンズデー参画企業)が特設サイトを通じて自由に参加できます。

現在までの実績とフィードバック

2025年4月から8月に開催された全5回のリーダープログラムには、延べ176名が参加し、29社が名を連ねました。連携した社会的事業は10組織に上ります。

参加者からは「交流を深める意味で非常に良い運営」「同志のような方々と出会えた」「多様な視点を聞けるテーマでとても良かった」といったポジティブな声が寄せられる一方、改善・提案については「社会課題に関連した具体的な取り組み連携の期待」などが挙げられ、プログラムの更なる進化への期待が示されています。

オープンプログラムについても着実に成果を上げています。掲載したボランティア募集は111件(17団体)に達し、参加応募は559件(応募企業11社)という実績となりました。企業担当者からは「社会課題に触れる機会を広げ、人的資本の向上を図りたい」「自社企画ではない社会貢献活動を外部から取り入れたい」という期待の声が寄せられています。

横断的共創機会のケース共有とディスカッション

これまでの活動実績を踏まえ、第6回プログラムでは、賛同企業が参加可能な共創企画の募集が行われました。

①JT「ひろえば街が好きになる運動」

日本たばこ産業株式会社(JT)は、パートナーシップを基盤に取り組む地域社会への貢献活動「Rethink PROJECT」の一環として、市民参加型の清掃プロジェクトを実施しています。2004年5月から2024年12月まで3,184回実施され、6,539の団体と209万人以上が参加しました。「ひろう」という体験を通じて、「すてない」気持ちを育てるといった想いがベースになっている活動です。

②パーソルグループ “はたらく”を考えるワークショップ

総合人材サービスを展開するパーソルグループでは、「自ら未来を選ぶチカラを、子どもたちに」という願いから、小中学校の子どもが主役のキャリアワークショップを開催しています。一人ひとりの可能性と将来のはたらく自由を広げ、個人と社会の幸せを広げることを目的に、対話形式や体験形式のワークショップを開催。

これまでに1,072回の実施を通じて、61,764名(実施学校数577校)が受講しています。

③NPO法人カタリバ「マイプロジェクト」

学校に多様な出会いと学びの機会を届け、社会に10代の居場所と出番をつくることを目指し全国で活動するNPO法人カタリバは、高校生に向けた「マイプロジェクト」を展開しています。自分が実現したいこと・変えたいことを描き、行動し、振り返ることで、意欲と視点を高め、行動を続ける若者を育むためのプロジェクトです。

2024年度は10万人以上の高校生が、主体性をもって自分の興味関心を深め、地域や社会の課題解決に取り組んできました。

④放課後NPOアフタースクール「企業xNPOダイアローグ」

放課後を通じて、社会全体で子どもの幸せに貢献する未来を目指す特定NPO法人 放課後NPOアフタースクールは、子ども領域の横断的共創を目指したイベント「企業xNPOダイアローグ」を開催しています。

参加企業・団体それぞれの立場から、横断的共創の実践事例における成果や課題、その背景となる企業のサステナビリティ戦略のポイントなどを紹介。その上で、企業とNPOにおける子ども領域でのさらなる協働の可能性や、今後の具体的なアクションについて、参加者と共に考える場をつくっています。

ソーシャルウェンズデーを通じて得たものと、今後の活用

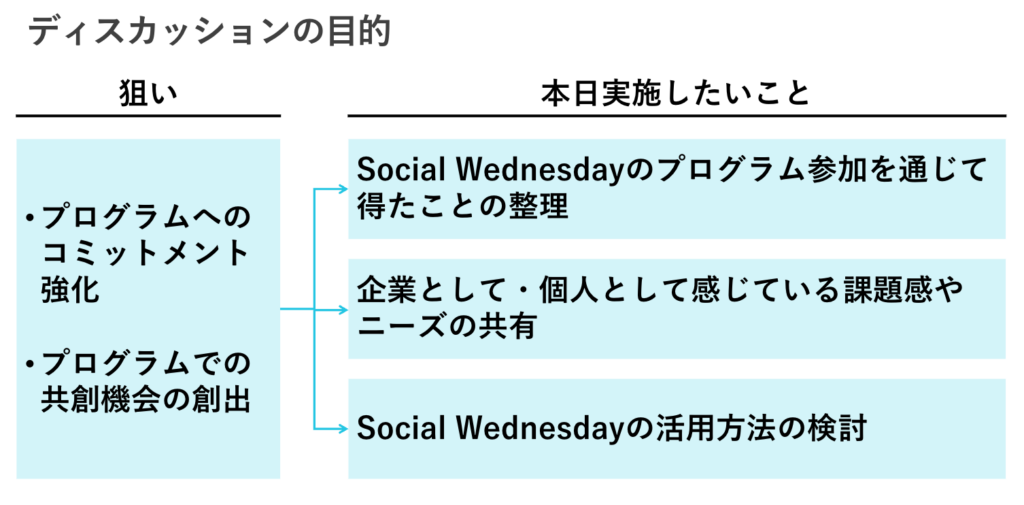

上述した取り組みの共有が行われた後、2つのテーマ「ソーシャルウェンズデーに参加をして得られたもの」と「改めて考える自社の優先アジェンダとソーシャルウェンズデーの活用方法」について、参加者によるチームディスカッションが行われました。

得られた成果としては「特定の組織ではないコミュニティを作ることができた」「社長を始めとした推進協議体を形成できた」といった声が上がった一方で、多くの参加者から共通の認識課題として上がったのは、CSRとCSVという部門・部署の位置づけと、それぞれがリーチできる社会課題の違いです。

また、企業として動くための制度や、トップダウンでの取り組みの必要性など、組織を動かすための現実的な課題についても議論が交わされました。

ソーシャルウェンズデーのこれから

プログラムの最後には、次年度のリーダープログラムや、オープンプログラムとの連携予定について共有されました。これを踏まえ、ソーシャルウェンズデーの存在価値と横断的共創を支えるためのスキームの在り方について、また3〜5年で100社1万人のトライセクターリーダーを生み出すために何をすべきか、参加者によるディスカッションが行われました。

意見交換では、社会問題に対峙するNPOへの支援・協働を加速させていくためにも、前段のディスカッションで浮き彫りになった企業側の課題を解決していく必要性や、NPOが必要とする企業のリソースなどについて話され、横断的な共創に向けた継続的な活動の重要性を議論する場となりました。

サステナPressでは、引き続きプログラム内容をご紹介するとともに、トライセクター人財の活躍や共創事例、これからの社会課題解決の新たな形を探っていきます。